構造的原因と非構造的原因

脊柱管が狭くなる原因とは?

LCS(Lumbar Canal Stenosis=腰部脊柱管狭窄症)には、主に2つの原因タイプがあります。

【1】構造的原因

椎間板ヘルニア

椎間板の変性

背側にある黄色靭帯の肥厚

骨棘(こつきょく/骨のトゲ状の変形)

これらは脊柱の構造自体に変形や変性が生じて、神経の通り道が物理的に狭くなる状態です。

【2】非構造的原因

腰椎の前弯(ぜんわん)が強くなることによる静脈還流量の低下

こちらは骨や靭帯そのものの形が変わっていない場合でも、姿勢や筋のバランスの乱れなどで、神経周囲の循環や圧力が変化して狭窄状態が生じるケースです。

姿勢が症状を悪化させる理由

どちらのタイプにおいても共通しているのが、背中を反らせる(背屈)姿勢になると、脊柱管がさらに狭くなるという点です。

そのため、立ち姿勢や歩行時に痛みやしびれが強くなるのが特徴です。

手術は本当に必要か? 〜構造と非構造の違い〜

【構造的原因】は変形や肥厚といった器質的な異常のため、手術が選択されることもあります。

しかし実際には、手術後も症状が完全には回復しないケースも多いと報告されています。

一方、【非構造的原因】によるLCSは、身体の歪みや柔軟性の低下など「可逆的な問題」が背景にあるため、徒手療法(手技)や運動療法などの保存的なアプローチが有効とされています。

LCSは「病名」ではなく「症候名」

厳密に言えば、LCS(腰部脊柱管狭窄症)は**特定の疾患名ではなく、「状態や症状の総称」です。

つまり、LCSは何かしらの変性や変形、または循環不全などに「付随して現れる結果」**と考えるべきです。

整形外科学会でも、LCSの原因は主に**加齢による脊柱組織の退行性変化(老化)**とされています。

つまり、加齢とともに起きる腰椎の構造変化と密接に関連しているということです。

加齢による原因

本当に「加齢のせい」だけで脊柱管は狭くなるのか?

整形外科などの医療機関では、LCS(腰部脊柱管狭窄症)の原因は「退行性変化(老化)」によるものと説明されることが多くあります。

確かに、加齢に伴って椎間板の変性や靭帯の肥厚が起こることは事実です。

しかし、本当にそれだけが原因なのでしょうか?

若くしてLCSを発症する人もいれば、老化しても無症状の人もいる

もし加齢が唯一の原因であれば、年齢によってLCSの進行ステージが明確に分類できるはずです。

しかし実際には、働き盛りの40代〜50代でLCSを発症する方もいれば、80代でもまったく症状が出ない方もいます。

このような現実を踏まえると、LCSの発症においては加齢よりも「姿勢と体の使い方」の方が本質的な要因ではないかと私は考えています。

姿勢がLCSをつくる 〜腰椎の平背化と構造的変化〜

構造的なLCSを持つ方には、次のような共通した特徴があります。

腰椎の前弯が消失した「平背化(へいはいか)」

椎体後方への骨棘形成(骨のトゲ状の変化)

椎間板の狭小化

この背景にあるのが、**腰椎の後湾化(背中が丸まる状態)**です。

この状態が続くと、加齢変化を上回るスピードで退行性変化が進行し、やがて構造的な狭窄=LCSが形成されていくのです。

骨盤の構造と姿勢の宿命

ヒトの骨盤は、本来「後傾」状態で安定させ続けることができません。

無意識に骨盤を「垂直に保とう」とする働きがあり、その結果として腰椎の平背化〜後湾〜脊柱管への負荷が起こります。

つまり、「まっすぐに立っているつもり」でも、実際には脊柱管にストレスが蓄積されている状態こそが、LCSの本当の出発点だと考えています。

「自分で治す」体操がすべての人に合うとは限らない

よく書籍やインターネット上では、「自分で治す脊柱管狭窄症」などのタイトルで体操やエクササイズが紹介されています。

その多くが「マッケンジー体操(腰を反らせる体操)」ですが、これは症状によっては逆効果になることもあるのです。

たとえば、

前屈すると楽になるが、少しでも反らすとしびれる

立ち姿勢や歩くとすぐにしびれが出る

といった方に、反らす体操をすすめると、背屈によって黄色靭帯がたるみ、神経をさらに圧迫し、かえって症状を悪化させてしまいます。

当院では「なぜそうなったか」から丁寧に説明します

当院では、LCSの症状だけでなく、

なぜ黄色靭帯が肥厚してしまったのか

なぜ前かがみでは症状が軽くなり、体を起こすと悪化するのか

そもそもどのような姿勢や使い方が、構造変化を生んでいるのか

といった根本原因までを見つめた施術計画と説明を行っています。

手術が避けられないと思い込む前に、まずは一度ご相談ください。

LCSの3分類

脊柱管狭窄症の予後について

脊柱管狭窄症(LCS)の予後は、どの部分に、どれだけの病変(圧迫)があるかによって大きく異なります。

神経が圧迫されている部位やそのタイプによって、改善方法や回復までの期間も変わってきます。

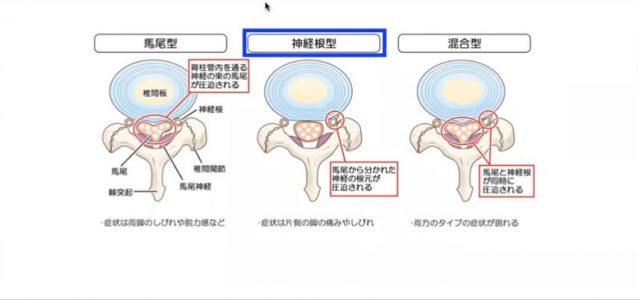

■ 神経根型

背骨の左右にある椎間孔(神経が出る穴)から出てくる神経根が圧迫されているタイプです。

この場合、圧迫されているのは神経そのものではなく、その「根元」部分なので、

徒手療法(手技)や運動療法などの保存的アプローチで改善が期待できるケースが多いです。

■ 馬尾型(ばびがた)

脊髄は通常、腰椎1番(L1)で終わり、そこから下には馬尾神経(ばびしんけい)と呼ばれる神経束が降りています。

この馬尾神経自体が、椎間板の変性や背側の黄色靭帯の肥厚によって直接圧迫されているのが「馬尾型」の狭窄です。

このタイプは、骨格構造による強い圧迫が原因のため、

手術が必要となることも多く、徒手療法による改善には長期的な期間が必要になるケースがあります。

■ 混合型

「神経根型」と「馬尾型」の両方が同時に存在しているケースが混合型です。

症状も複雑化し、痛み・しびれ・歩行困難などがより重症化しやすい傾向があります。

このような場合は、慎重な診断と長期的な施術計画が必要となります。

LCSが間欠性跛行を起こす作用機序

LCS(脊柱管狭窄症)が「間欠性跛行」を引き起こす仕組み

ここで少しおさらいをしましょう。

脊柱管狭窄症(LCS)とは、背骨の中を通っている神経の通り道(脊柱管)が狭くなる状態のことをいいます。

この病気の特徴としてよくあるのが、

立っていたり歩いたりすると 足がしびれる・痛む

症状が出たときに 前かがみになるとラクになる

少し休むとまた歩けるようになる

といった症状です。

■ 「間欠性跛行」とは?

脊柱管狭窄症でよく見られる「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」とは、

歩いているうちに足がだるくなったり、しびれて歩けなくなるが、少し前かがみになって休むとまた歩けるようになる状態のことです。

■ なぜこのようなことが起こるのか?

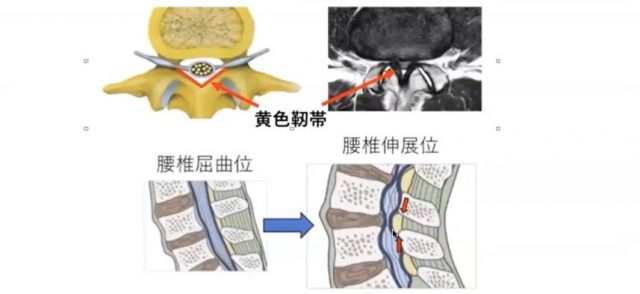

歩く・立つときは、体が自然と「背中を少し反らす(背屈)」姿勢になります。

このとき、背骨の後ろ側にある黄色靭帯や骨の変形が神経の通り道を押しつぶすように狭くしてしまうのです。

→ その結果、神経が圧迫されて痛みやしびれが出るというわけです。

しかし、前かがみになると背骨の角度が変わり、

背中側の組織(黄色靭帯など)のたるみが引っ張られて、脊柱管のスペースが一時的に広がるため、

神経への圧迫が軽減されて症状がラクになるのです。

■ 図で見るとよくわかる

下図をご覧ください。

歩行や立位では、背面の構造が前方へ寄り、神経の通り道を後ろから圧迫する様子が描かれています。

これが「間欠性跛行」のメカニズムです。

お電話ありがとうございます、

鶴巻温泉治療院でございます。