筋膜と痛みの関係とは?

「筋膜が硬いと痛みが出る」と聞いたことはありませんか?

実はその“硬さ”の正体には、筋膜の構造と動きが大きく関わっています。

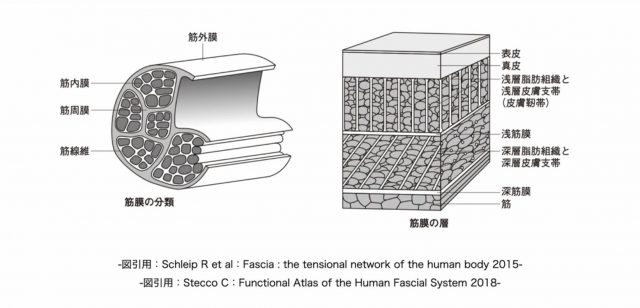

筋膜は、何層にも重なった層構造になっていて、各層がスムーズに**滑り合う(滑走)**ことで、体の動きや衝撃を吸収しています。

この滑走性が失われると、筋膜の間に癒着や緊張が生まれ、本来逃がせるはずの刺激や圧力がダイレクトに伝わってしまい、痛みとして感じられるのです。

つまり、筋膜が「硬い」というのは、滑走や伸張がうまく働いていない状態。

この状態を改善することが、慢性的な痛みや不快感を和らげる第一歩になるのです。

さらに細胞レベルで見ると、靭帯や筋膜などのファシア(Fascia)は、私たちの体に加わる圧力・緊張・せん断・伸張といった物理的な刺激に敏感に反応する組織です。

ファシアは、筋肉・骨・内臓・神経・血管など、体内のさまざまな組織を包み、支え、つないでいる薄い結合組織のネットワークで、痛みや機能の変化とも深く関わっています。

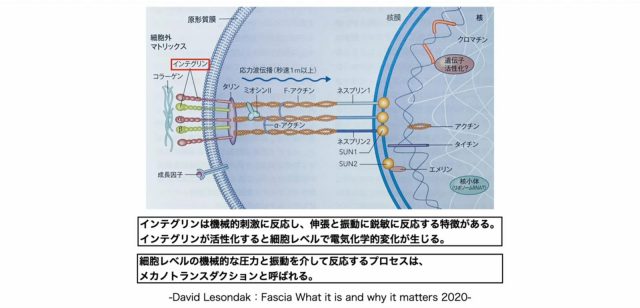

このファシアに加わる刺激を感知するのが、インテグリンと呼ばれる**機械受容器(センサー)**です。

インテグリンが刺激を受けると、電気的な信号が細胞の奥深くにある細胞核まで伝わり、細胞内で化学反応が起こると考えられています。

このような微細な反応の積み重ねが、体の回復や痛みの改善に関与しているのです。

つまり、生活習慣の乱れや不良姿勢などによって、筋膜に持続的な力学的ストレスがかかり続けると、筋膜細胞の中でたんぱく質の合成が活性化され、

その結果、筋膜が厚くなったり、周囲の組織と癒着したりして、**滑らかに伸び縮みできない状態(伸張障害)**が生じることがあります。

このような状態では、筋膜の層が硬く動かなくなるため、日常の小さな動きや姿勢の変化でも痛みを感じやすくなります。

これが、いわゆる**筋筋膜性疼痛(きんきんまくせいとうつう)**の原因の一つと考えられています。

筋膜には「痛みを感じる」センサーがある

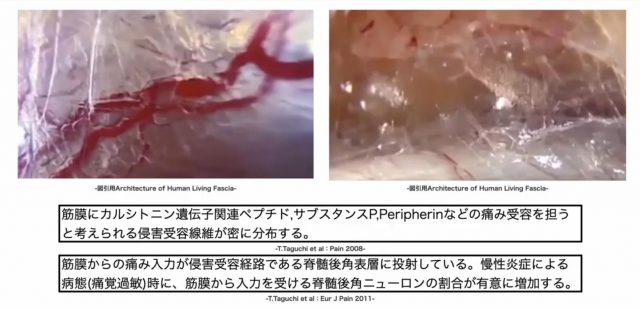

筋膜には痛み(疼痛)を感知するセンサー(疼痛受容器)や神経経路が存在していることが、複数の研究報告で確認されています。

顕微鏡写真で見ると、筋膜の中には血管や神経が入り組むように走っている様子が観察されます。血管があるということは、その近くに神経も伴走していることを意味しています。

特に、慢性痛の状態や痛覚過敏が起きている時には、筋膜からの痛みの信号が、脊髄後角の表層(侵害受容経路)に投射され、

筋膜由来の刺激を受け取る脊髄ニューロンの割合が増加することも報告されています。

つまり、筋膜は単なる“膜”ではなく、痛みを感知する組織でもあるということがわかっています。

「硬い筋膜」がなぜ痛みを引き起こすのか?

本来、筋膜は柔らかくしなやかに動く性質を持っています。

しかし、姿勢不良やストレス、長時間の同じ動作などが続くことで、筋膜が硬く・伸びにくい状態に変化してしまいます。

このような異常な物理的環境の中では、痛みのセンサーが過敏に反応しやすくなり、

本来は感じないはずの軽い刺激でも「痛み」として脳に伝わってしまうのです。

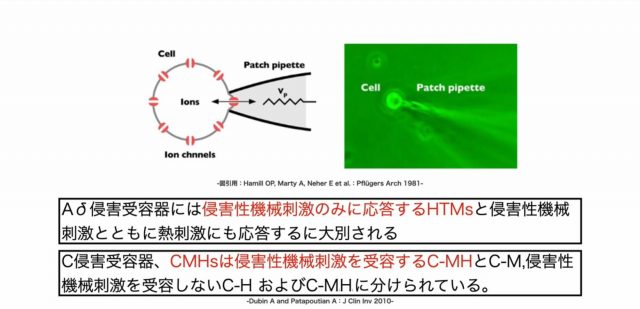

筋膜などの組織には、**痛みを感知するセンサー(侵害受容器)が備わっており、これらは機械的な刺激(押す・引っ張るなど)**に反応することがわかっています。

侵害受容器にはいくつか種類がありますが、その中の一つに、一定以上の物理的な刺激(=閾値)を超えた時だけ痛みを感じるタイプがあります。

このような受容器は、通常の動きでは反応しませんが、強い圧力や硬い組織からの刺激などが加わると、「痛み」として脳に伝達されます。

特に、C繊維(しーせんい)と呼ばれる神経線維は、鈍く持続する痛み(鈍痛)や慢性痛に関係しており、

このC繊維にも、侵害性の機械刺激(強い圧力など)を感知するものが存在します。

つまり、筋膜などの組織が硬くなった状態では、ちょっとした動きでもその刺激が閾値を超えてしまい、痛みとして感じやすくなるというわけです。

筋膜が硬いと痛みを感じやすくなる理由

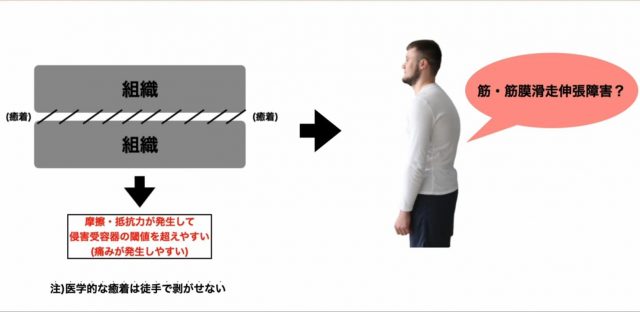

左図のように、筋膜の層と層の間に癒着(医学的な癒着)がある場合、本来あるべき滑走や伸張の動きが制限されてしまいます。

このような状態で無理に身体を動かそうとすると、組織間に摩擦や抵抗力が発生し、それが疼痛(痛み)として感じられるのです。

このとき、筋膜に存在する**機械的刺激を感知するセンサー(侵害受容器)**が反応し、脳に痛みの信号を送ります。

実際に、右図のように腰背部の筋筋膜層の滑走性が低下して硬くなった姿勢の人では、腰痛や背中の痛みが起こりやすくなります。

癒着した筋膜でも可能性はある

医学的には、一度癒着してしまった筋膜組織を細胞レベルで完全に剥がすのは困難とされています。

しかし、Fascia(筋膜を含む結合組織)の滑走や伸張を促すことで、組織の「動ける幅(キャパシティ)」を広げ、柔軟性を取り戻すことは可能です。

これにより、組織にかかる物理的な刺激が分散されるため、痛みのセンサーが反応する“閾値”を超えにくくなり、痛みを感じにくい状態をつくることができます。

お電話ありがとうございます、

鶴巻温泉治療院でございます。